Uber über alles

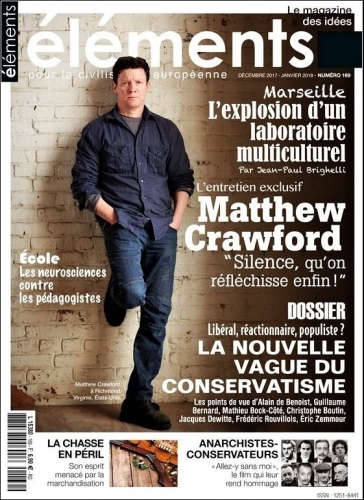

La revue Eléments mérite vraiment qu’on en parle. Mieux, elle mérite d’être lue, partagée, et relue. Collectionnée peut-être. Alain de Benoist, le philosophe anarchiste, bon bougre et mauvais coucheur, qui veille sur sa destinée et y produit tous les deux mois des éditos vengeurs et des articles ravageurs (et vice versa), a bien voulu répondre à quelques questions à peine orientées, suscitées par le solide dossier du dernier numéro sur l’ubérisation à marches forcées à laquelle on soumet aujourd’hui la société française mondialisée, et qui nous prépare de jolis lendemains qui chanteront faux.

Jean-Paul Brighelli. Voilà que vous détournez le « grand remplacement » ethnique cher à Renaud Camus par un « grand remplacement » économique : l’ubérisation de l’ensemble des sociétés libérales — française, entre autres. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste cette mutation ?

Alain de Benoist. Le « grand remplacement économique », ce n’est pas tant l’ubérisation que le remplacement de l’homme par la machine, voire par l’intelligence artificielle, à laquelle conduit l’évolution même du travail, évolution dont l’ubérisation ne représente qu’un aspect.

« On l’oublie trop souvent : le capitalisme, ce n’est pas seulement le capital, c’est également le salariat. C’est aussi le système qui repose sur la force de travail, base de la valorisation du capital, et la transformation du travail concret en travail abstrait, concomitante de la transformation de la valeur d’usage en valeur d’échange. La transsubstantiation du travail en argent, puis de l’argent en capital, produit l’autovalorisation de la valeur. Le travail au sens moderne est une catégorie capitaliste. La généralisation du salariat fut une révolution silencieuse, mais une mutation énorme. Hier on avait un métier, aujourd’hui on cherche un emploi. Le métier et l’emploi, ce n’est pas la même chose. L’avènement du marché où l’on peut vendre et acheter contre salaire de la force de travail implique à la fois la destruction des anciennes formes sociales et la séparation du travailleur d’avec les moyens de production.

« La contradiction principale à laquelle se heurte aujourd’hui le capitalisme est directement liée à l’évolution de la productivité. Cette contradiction est la suivante. D’un côté, le capital recherche en permanence des gains de productivité lui permettant de faire face à la concurrence, ce qui entraîne des suppressions d’emploi et une diminution du temps de travail global (on produit de plus en plus de choses avec de moins en moins d’hommes). De l’autre, il pose le temps de travail comme seule source et seule mesure de la valeur. La contradiction tient au fait que les gains de productivité aboutissent à supprimer des emplois, alors que c’est justement la forme « emploi » qui a permis au travail d’être le moteur de l’expansion du capital. La contradiction entre le marché actuel du travail et la production réelle de survaleur fait que le système capitaliste est aujourd’hui menacé, non pas seulement d’une baisse tendancielle du taux de profit, mais d’une dévalorisation généralisée de la valeur.

« Avec la révolution informatique et le développement de la robotique, la production de richesses se découple par ailleurs toujours davantage de la force de travail humaine, et pour la première fois on supprime davantage de travail qu’on ne peut en réabsorber par l’extension des marchés.

« L’argument libéral classique est de dire que tout cela n’a rien de nouveau, que le progrès technique a toujours détruit des emplois, mais qu’il en a créé d’autres. On cite l’exemple de la révolte des canuts lyonnais contre les métiers à tisser, celui des luddites anglais ou celui des tisserands silésiens de 1844. On rappelle aussi la façon dont les emplois du secteur tertiaire ont remplacé ceux des secteurs primaire et secondaire. C’est oublier qu’aujourd’hui tous les emplois ne sont pas substituables, et qu’ils le sont même de moins en moins compte tenu de l’importance prise par les connaissances et de l’inégale distribution des capacités cognitives. Si dans le passé un paysan a pu se reconvertir en ouvrier sans grand problème, un ouvrier du bâtiment aura beaucoup plus de mal à se reconvertir en programmateur informatique. C’est pourquoi la robotique détruit aujourd’hui plus d’emplois qu’elle n’en crée.

« Mais c’est oublier surtout que nous sommes en train de sortir de l’époque où les machines faisaient les choses aussi bien que l’homme pour entrer dans celle où les machines font beaucoup mieux. Cela change tout, car cela signifie que les machines peuvent désormais entrer en compétition avec des fonctions qui ne sont plus seulement manuelles ou répétitives, ce qui pose le problème de la décision : la machine est mieux placée pour décider puisqu’elle peut traiter mieux qu’un humain les informations dont elle dispose. C’est ce qu’avaient déjà biens vu Hannah Arendt et Günther Anders. Voilà pour le « grand remplacement » !

JPB. Vous reprenez le terme de « précariat », introduit en économie alternative par des alter-mondialistes et des anarchistes (italiens à l’origine) à la fin des années 1970 — quelques années à peine après le départ de la crise structurelle dont se nourrit depuis cette époque le libéralisme. En quoi consiste-t-il ?

AdB. La précarité, aujourd’hui, tout le monde la constate autour de soi. Face à la montée d’un chômage devenu structurel (et non plus seulement conjoncturel), la tendance actuelle, parallèlement au remplacement des activités productives par des emplois inutiles, qui sont en dernière analyse des emplois de contrôle, destinés à désamorcer les velléités de révolte sociale, est de chercher à diminuer le chômage en augmentant la précarité. C’est la mise en application du principe libéral : « Mieux vaut un mauvais travail que pas de travail du tout ». D’où l’idée de « flexi-sécurité », qu’il faut comprendre ainsi : la flexibilité c’est pour tout de suite, pour la sécurité on verra plus tard. Le refrain mille fois répété par le Medef est bien connu : plus on pourra licencier facilement, moins on hésitera à embaucher. Mais comment expliquer alors que la précarité ait constamment progressé en même temps que le chômage ?

« C’est cette montée de la précarité qui a abouti en Angleterre à la multiplication des « travailleurs pauvres » (working poors) et aux contrats « à zéro heure » (on en compte aujourd’hui plus de 1, 4 million), et en Allemagne, depuis les réformes Harz, aux « minijobs » (450 euros sans cotisations et sans couverture sociale) qui, en 2013, concernaient 7 millions de travailleurs, soit près de 20% de la population allemande active, parmi lesquels un grand nombre de retraités.

« Mais la précarisation, c’est aussi de façon beaucoup plus générale la destruction de tout ce qui dans le passé était solide et durable, et se trouve aujourd’hui remplacé par de l’éphémère et du transitoire. Dans ce que Zygmunt Bauman a très justement appelé la société liquide, tout est à la fois liquéfié et liquidé. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, sexuel, éducatif, politique, social ou autre, nous vivons à l’ère du zapping : on « zappe » d’un partenaire à l’autre, d’un métier à l’autre, d’un parti politique à l’autre, comme on « zappe » d’une chaîne de télévision à une autre. Et dans tous les cas, le changement n’aboutit qu’à donner le spectacle du même. On est toujours déçu parce que, sous diverses guises, c’est toujours le même chose qui se donne à voir. L’idéologie du progrès joue évidemment son rôle : avant, par définition, c’était moins bien. Le politiquement correct (qu’il vaudrait mieux appeler l’idéologiquement conforme) joue le sien : en transformant les mots, la « novlangue » transforme les pensées. L’individualisme ambiant fait le reste.

JPB. Un chauffeur de taxi « ubérisé » gagne fort mal sa vie, en moyenne. Serait-ce là l’un de ces « bullshit jobs » nommés pour la première fois par David Graeber pour désigner des « boulots à la con » dans la sphère administrative (privée ou publique) et désormais étendus à l’ensemble de la sphère économique ? À une époque où les employés des grandes surfaces ne sont plus jamais embauchés à temps plein, afin de les tenir en laisse en les faisant vivre avec 800 euros par mois, où un prof débutant touche après 5 à 6 ans d’études 1400 euros par mois, en quoi la précarité concertée est-elle la solution la plus adaptée trouvée par le néo-libéralisme contemporain ?

AdB. Les promesses du « travail indépendant » (l’« ubérisation » de la société) sont de leur côté trompeuses, car la précarité y est la règle plus encore que dans le salariat. Dans le monde post-industriel, qui privilégie les connaissances plus que les machines, chacun se voit convié à « devenir sa propre entreprise » (à être « entrepreneur de soi-même ») pour valoriser ses « actifs incorporels », quitte pour les anciens salariés à devenir des travailleurs multitâches, courant d’une activité à l’autre, cherchant de nouveaux clients tout en s’improvisant juristes ou comptables. L’ubérisation n’est alors qu’un nouveau nom de la parcellisation et de l’atomisation du travail. La précarité devient la règle, car les résultats recherchés se situent sur un horizon de temps de plus en plus court. Plus que jamais, on perd sa vie en tentant de la gagner.

« Sous couvert de « flexibilité » on recherche des hommes taillables et corvéables à merci, qui doivent sans cesse s’adapter aux exigences d’une économie dont on estime qu’ils doivent être les serviteurs, sinon les esclaves. La généralisation de la précarité, c’est l’avènement de l’homme substituable, interchangeable, flexible, mobile, jetable. C’est l’entière réduction de la personne à sa force de travail, c’est-à-dire à cette part de lui-même qui peut être traitée comme une marchandise. C’est la soumission à l’impératif de rendement, la vente de soi s’étendant à tous les aspects de l’existence.

JPB. Sur l’ensemble du dossier présenté par votre revue, je vous trouve terriblement marxiste — « le facteur économique est bien déterminant en dernière instance ». Peut-on cependant tisser un lien entre la réalité économique à laquelle on est en train de convertir l’ensemble de l’économie mondialisée, et l’homo festivus inventé par Philippe Muray ? Ou si vous préférez, dans quelle mesure l’ubérisation tous azimuts se conforte-t-elle de la société du spectacle — et vice versa ?

AdB. Pas du tout marxiste, mais marxien pourquoi pas ! Deux cents ans après sa naissance, il serait peut-être temps de lire Marx en étant capable de faire le tri entre les nombreuses facettes de sa pensée – en oubliant les « marxismes » et les « antimarxismes » qui n’ont fait qu’accumuler les contresens sur son œuvre. La philosophie de l’histoire de Marx est assez faible, mais il n’y a pas besoin d’être marxiste pour constater, avec lui, que notre époque est tout entière plongée dans les « eaux glacées du calcul égoïste ». Marx est à la fois l’héritier d’Aristote et celui de Hegel. Il a tort de ramener toute l’histoire humaine aux lutte de classes, mais il décrit à merveille celles de son temps. Ce qu’il écrit sur le fétichisme de la marchandise, sur la « réification » des rapports sociaux, sur l’essence de la logique du Capital (sa propension à l’illimitation, au « toujours plus », qui n’est pas sans évoquer le Gestell heideggérien), sur la théorie de la valeur, va très au-delà de ce qu’on a généralement retenu chez lui.

« L’homo festivus dont parlait le cher Philippe Muray est en effet comme un poisson dans l’eau dans l’économie libérale aujourd’hui déployée à l’échelle mondiale. L’homo festivus ne cherche pas seulement à faire la fête tout en aspirant à se vider le crâne (il ne faut pas se prendre la tête !) grâce aux mille formes de distraction contemporaine, au sens pascalien du terme. Il est aussi celui qui a remplacé le désir de révolution par la révolution du désir, et qui pense que les pouvoirs publics doivent faire droit, y compris institutionnellement, à toute forme de désir, car c’est en manifestant ses désirs, quels qu’ils soient, que l’homme manifeste pleinement sa nature.

« Cela s’accorde parfaitement à l’idéologie libérale, qui conçoit l’homme comme un être présocial, cherchant à maximiser en permanence son seul intérêt personnel et privé. Comme l’a si bien montré Jean-Claude Michéa, c’est parce que le libéralisme économique et le libéralisme « sociétal » (ou libertaire) sont issus du même socle anthropologique qu’ils ne peuvent à un moment donné que se rejoindre. La société du spectacle, où le vrai n’est plus qu’un moment du faux et où l’être s’efface totalement derrière le paraître, est le cadre idéal de cette rencontre. C’est la société de l’aliénation volontaire, qui croit que les rapports sociaux peuvent être régulés seulement par le contrat juridique et l’échange marchand, mais qui ne débouche que sur la guerre de tous contre tous, c’est-à-dire sur le chaos.

JPB. Vous notez qu’Emmanuel Macron est le chantre de cette ubérisation généralisée. Mais comment diable l’a-t-on élu ? Par un malentendu ? Grâce à l’écran de fumée médiatique ? Par un désir profond d’en arriver à un salaire universel garanti (le seul candidat qui le proposait était Benoît Hamon : un hasard ?) qui permettrait de vivoter dans la précarité sans plus poser de problème à un capitalisme financiarisé qui pourrait alors s’épanouir ? Mais alors, qui achètera les merveilleux produits fabriqués demain par les quelques travailleurs encore en exercice et une noria de machines « intelligentes » ? Bref, l’ubérisation serait-elle le premier pas vers la fin du libéralisme — l’ultime contradiction interne du système ?

AdB. Dans une démocratie devenue elle aussi liquide, Macron a su instrumentaliser à son profit l’épuisement du clivage droite-gauche et l’aspiration au « dégagisme » d’un électorat qui ne supportait plus la vieille classe politique. Il a également compris que l’alternance des deux anciens grands partis de gouvernement ne mettait plus en présence que des différences cosmétiques, et que l’heure était venue de les réunir en un seul. C’est ce qui lui a permis de l’emporter avec au premier tour moins d’un quart des suffrages exprimés.

« Macron est avant tout un contre-populiste au tempérament autoritaire et à l’ego hypertrophié. Il reprend à son compte le clivage « conservateurs » contre « progressistes », mais c’est pour choisir la seconde branche de l’alternative : réunir les partisans de l’« ouverture » (en clair : les élites libérales de tous bords) contre les tenants de la « fermeture » (en clair : ceux qui s’opposent, instinctivement ou intellectuellement, à l’idéologie dominante). Contre ceux « d’en bas », il est le représentant de la Caste « d’en haut ». On voit bien aujourd’hui qu’il ne supporte pas qu’on lui résiste, qu’il n’aime pas les corps intermédiaires, qu’il est insensible aux aspirations populaires, qu’il n’a rien à dire à la France qui va mal. A un moment où les classes moyennes, menacées de déclassement et de paupérisation, sont en train de rejoindre les classes populaires, il démontre ainsi son intention de construire une « start up nation », en parfaite conformité avec une religion économique qui exige l’absorption du politique par la gouvernance. Cela augure plutôt mal de l’avenir. »

Alain de Benoist et Jean-Paul Brighelli (Bonnet d'âne, 9 octobre 2017)